デイサービスで働いているですが、介護保険のことはよく分かりません!

介護業界で働いている人でも介護保険の制度について理解している人は少ないです。

介護保険などの公的なサービスってなかなか分かりにくくないですか?

特に請求業務や経営に関わらない人は特にその傾向が強いですね。

しかし、介護施設で働く上で介護保険の制度のことを知らないって信じられないですよね!

自分の給料は介護保険の保険点数に大きな影響を受けます。特に、介護士さんには処遇改善加算などの給料に直結する加算もあるため、介護保険の制度を知らないと給料や待遇に関して損をしてしまうことも考えられます。

- 介護保険について解説

- 介護保険の仕組み

- 介護保険を利用するには

- 各サービスについて

今回は将来、ほぼすべての方に関わってくる介護保険について、介護施設で働く理学療法士が分かりやすくまとめてみました(*゚∀゚)

介護業界で働くなら、介護保険のことは知っておくようにしましょう!

介護保険の制度と利用方法について

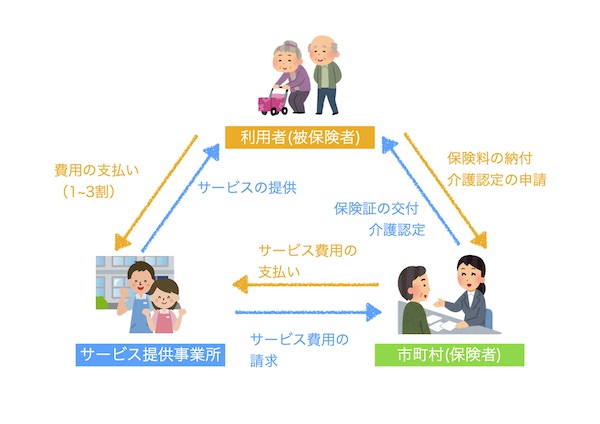

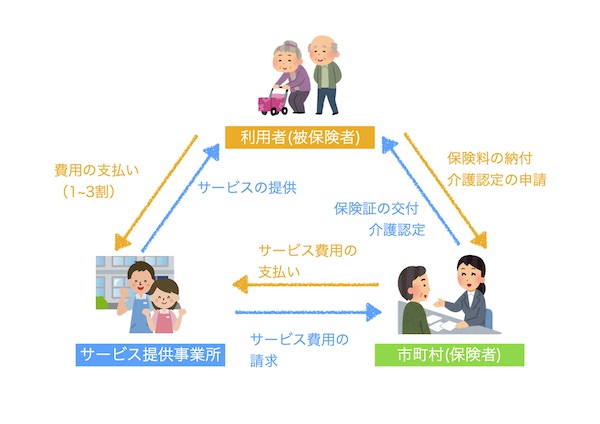

介護保険とは、簡単にいうと病気や怪我によって介護が必要になった人に対してその介護費用の一部を給付することでその家族を社会全体で支えていく仕組みです。

保険ということで、みんなで介護保険料というものを負担しあうことで必要な方に給付するという仕組みになっています。

介護保険の給付に関しては医療保険に比べ少し手続きや対象がややこしくなっています(^_^;)

介護保険のサービスを受ける場合、基本的には1割の自己負担が必要ですが、最近では年収によっては自己負担率が2割または3割になることもあります。

介護保険制度の仕組みと知っておきたい用語

まずは介護保険でよく出てくる用語の説明です。

- 保険者

-

制度を直接運営している市町村および特別区(東京23区など)

- 被保険者

-

介護保険料を納付している方(現在は40歳以上全員に負担義務があります)

各保険者によって月々の料金は変わりますが、全国平均は5,300円~5,500円ぐらいです - サービス提供事業者

-

介護サービスを提供する人。一般的に知られているのは老人ホームやデイサービスの施設ですね。

介護保険制度の主な方針は以下の3つです。

- 利用者の自立支援を目指すこと

- 利用者本位のサービス利用(本人または家族が選択してサービスを受けられる)ができること

- 給付と負担の関係が明確である「社会保険方式」を採用していること

厚生労働省が説明している内容はこちら→crick

介護保険の認定、給付について

先程もいいましたが、介護保険制度の対象となるのは、65歳以上の第1号被保険者と40歳~65歳の第2号被保険者です。

また介護保険料の支払い義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日(満40歳になる日)が属する月からです。

39歳以下の人は、制度の対象や支払い義務の対象外ということになります。

介護サービスを利用するための要件はそれぞれ異なります。

第1号被保険者は、65歳以上になると介護サービスを利用できるようになります。また、第2号被保険者とよばれる方も介護保険の認定を受けることができます。

第2号被保険者とは40 歳から 64 歳まで老化に起因して発症した『特定疾病』が原因となって、介護が必要であると認定された方となっています。

特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりませんので、ご注意下さい。

特定疾病の種類

介護保険の認定を受けるためには自治体に申請が必要となります。

個人でも申請は可能ですが、制度がややこしいので各地域(私の住んでいる所では学区ごと)に『地域包括支援センター』と呼ばれる介護についての相談窓口や『居宅介護支援事業所』があるのでそちらに連絡されることをおすすめします(^^)

そこでケアマネジャーという介護保険のスペシャリストを紹介されると思います!

- 末期がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 多系統萎縮症

- 初老期における認知症

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患(外傷性を除く)

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 閉塞性動脈硬化症

- 関節リウマチ

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスを利用するために必要なこと

申請には『介護保険被保険者証』が必要です!

介護保険被保険証は65歳以上の人に自治体から郵送されます。

そして介護保険サービスの利用を開始には、市町村に要介護認定を申請して要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けることが必要です。

認定にはかかりつけ医による意見書(主治医意見書)が必要になります。

ケアプランの作成に関しても、介護保険は利用者本位のサービス利用となっていますので、困っていることをしっかりと伝えて自立に向けてのケアプランを作成してもらいましょう(*^_^*)

また、何でも介護を受けれるわけでなく、介護度別に受けれるサービスの種類や単位数と呼ばれるものの上限も決まっているので担当となったケアマネージャーに相談して下さいね。

ケアプランとは?

ケアプランとは介護サービスの利用計画書のことで、介護保険のサービスを受ける場合は、必ず市区町村に提出しなければなりません。

ほぼすべての方はケアマネジャーが利用者本人・家族と相談しつつ内容を作成していくことになると思います(ケアマネジャーの利用は必須ではありません)。

また、計画にあたっては公的なサービスのみならず、社会資源(ボランティアなど)の活用も視野に入れたプランを立てることも必要です。

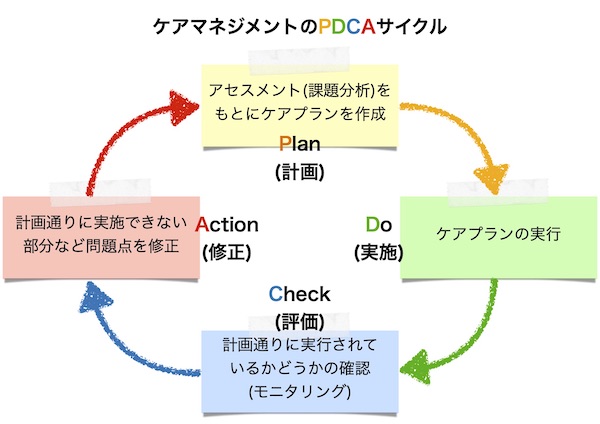

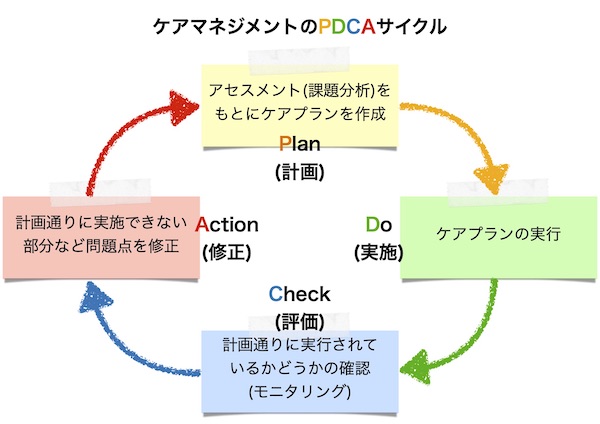

ケアプランは作成できたら終わりというわけではなく、PDCAサイクルによって適宜見直していく必要があります。

要支援・要介護って何が違うの?

要支援や要介護といった言葉はよく聞きますが、どういった違いがあるのかがよく分かりません!

介護認定を受けた方の生活状況や身体状況に合わせて介護度が決められます。その程度を表したものが要支援や要介護などの介護度になります。

簡単に、どのような状態であればどの介護度に認定されるかをご紹介します。

- 要支援1

-

- 日常生活を送るうえで必要な行動の一部に、手助けが必要な状態。

※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど - 改善したり回復したりする可能性が高い。

- 日常生活を送るうえで必要な行動の一部に、手助けが必要な状態。

- 要支援2

-

- 日常生活を送るうえで必要な行動に、部分的な手助けが必要な状態。

※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど - 要介護状態になる可能性があるが、改善したり回復したりする可能性が見込まれる。

- 日常生活を送るうえで必要な行動に、部分的な手助けが必要な状態。

現在、要支援1と2の方に向けた訪問介護と通所介護(ディサービス)は保険給付から外れ、2015年度以降は市町村の「総合事業」として、提供されるようになりました。

簡単に説明すると、国の事業から市町村の事業に変更になったということ。そのため、市町村によってサービス料金や内容が異なることがあります。

- 要介護1

-

- 日常生活を送るうえで必要な掃除や着替えなど、全般的に介助が必要な状態。

- 排泄や食事などの基本的な動作は、ほぼ一人で行うことができる。

- 要介護2

-

- 身の回りの世話の全般、立ち上がり、歩行、移動の動作などに介助が必要。

- 排泄や食事などの動作に対して、見守りや手助けが必要なときがある。

- 認知症の場合、物事の理解が難しくなる状態。

- 要介護3

-

- 日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。

- 身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、移動などがほとんど自分でできない。

- 排泄や食事がほぼ自分でできない状態。認知症による判断力の低下がみられる。

- 要介護4

-

- 介護なしで日常生活を送ることが困難な状態。

- 身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、排泄などが自分でできない。

- 判断能力の低下がみられ認知症の周辺症状が増えている。

- 要介護5

-

- ほぼ寝たきりの状態で、介護なしでは日常生活を送ることができない。

- 判断能力の低下がみられ、認知症の周辺症状が多い。

要介護は要支援と違い、1〜5段階で評価されます。数字が大きいほど介護度が高くなっています。

介護保険における自己負担の費用について

要介護度別に支給限度額が設けられており、この額を超えて介護サービスを利用する場合には、自己負担割合が10割、つまり全額自己負担となります。

そのため、限度額を超えて介護保険サービスを増やした場合には、それ分だけ介護費用が高額になってしまうので注意が必要です。在宅介護の場合の、要介護度別の自己負担限度額は以下の通りです(^^)

| 要介護度 | 支給限度額 | 自己負担分 (1割負担) | 自己負担分 (2割負担) | 自己負担分 (3割) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

介護保険で利用できるサービスの種類

介護サービスは介護保険法のもとでおおまかに居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つに区別できます(*^_^*)

自宅に住みながら利用できるものには『居宅サービス』があります。

居宅サービスにはさまざまな種類があり、『訪問サービス』、『通所サービス』、『短期入所サービス』などが代表的なものです!

訪問系のサービス

- 訪問介護(ホームヘルパー)

-

ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士によって、以下のサービスが提供されます。

- 身体介護(入浴、食事、排泄など)

- 生活援助(掃除、洗濯、調理など)

- 通院のための乗車、降車の介助

- 訪問入浴介護

-

浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行います。

- 訪問看護

-

- 主治医の指示に基づいてサービスを提供します。

- 病状安定期の利用者の自宅に看護師などが訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

- 訪問リハビリテーション

-

医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行います。

- 居宅療養管理指導

-

- 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が自宅を訪問します。

- 療養上の管理・指導を行います。

通所サービス

- 通所介護(デイサービス)

-

- 利用者が日中、施設などに通います。

- 日常生活上の支援(食事の介護・入浴など)、機能訓練、レクリエーションを行います。

- 通所リハビリテーション(デイケア)

-

- 病状安定の利用者が日中、医療機関や介護老人保健施設などに通います。

- 日常生活上の支援(食事の介護・入浴など)、リハビリテーションを行います。

短期入所サービス

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

-

- 老人短期入所施設や特別老人ホーム等が短期間の入所(入浴や排せつ、食事など)の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を提供するものです。

- 普段は自宅で生活する高齢者が期間を決めて利用されます。

- 家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。

- 短期入所療養介護(ショートステイ)

-

老人保健施設や療養病床のある病院・診療所等が、看護・医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を提供するものです。

簡単に違いをいうと医療的な処方が必要か必要ではないかの違いになります。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、介護が必要になった状態でもできる限り住み慣れた地域で生活を続けていけるように支援するサービスを指します。

原則として住んでいる市町村のサービスしか受けることができません。

- 特定施設入居者生活介護

-

- 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者が対象です。

- 日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。

- 福祉用具貸与

-

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

- 特定福祉用具販売

-

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費7~9割分が支給します。

※購入費は1年につき最大10万円 - 住宅改修

-

改修費(最大20万円)の7~9割が支給します。

※手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合

施設サービスについて

施設サービスは有名なのは特別養護老人ホームや有料老人ホームがありますね。

その他にも介護保険施設と呼ばれる施設には『介護老人保健施設』、『介護療養型医療施設』、『介護医療院』があります。

少し情報量が多いのでまた、別に説明させてもらいますね(*^^*)

介護保険についてのまとめ

介護保険って専門用語も多くて難しいですね。

やはり、国が提供するものになるので専門用語なども多く、難しい内容のものがありますね。

介護保険に関わらず、国から提供されているものは、こちらから申請や申し込みをしないとサービスとして提供されなかったり、支給してもらうことができないものが多くあります。

各市町村に介護保険などを相談する窓口は絶対に設置されています!

1人で悩まずに、大変なことはみんなで助け合いましょう!

- 介護保険とは、介護を必要としている方に介護費用の一部を給付するもの

- 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40~64歳で特定疾病の方

- 介護保険の財源は、介護保険料と税金からなる

- 介護保険サービスを受けるには、要介護認定が必要である

- ケアプランを作成は要介護認定を受けたあとに作成する

- ケアプランの作成にはケアマネージャーに頼む

- 要介護状態になる前に、介護予防サービスを利用することができるが、各自治体によってサービスが異なる場合がある